2025年08月25日

エンドレストセミナー 第3回

歯科医師の前田です。

先日マイクロスコープを用いた根管治療の講習会の第3回に参加してきました。第2回は予定が合わず参加出来ませんでしたので、事前に資料等を郵送してもらい準備万端で参加してきました。

まず根の治療を行う上で、同じ根の形をした歯はなく、毎回どのような根の形をしているのかをしっかりと把握する必要があります。そのためにレントゲン写真をはじめ様々な器具や道具を活用して治療を進めて行きます。特に奥歯に行くに従って根の構造は複雑になる事が多く、より注意をしながら治療を進めます。マイクロスコープを用いることでより拡大視野下で治療を行う事ができ、より繊細に根管処置を進めていく事が可能になります。

そして根管治療の予後に非常に大切になってくるのが根の先端をいかにして保存しかつ消毒していくかです。器具を先端の部分を使いすぎると、元々の形態が壊れてしまい、炎症が再発するリスクが高まります。一方で先端部分の消毒が不十分であると症状が治らず治療が長引く原因になってしまいます。様々な器具を駆使しながら、また消毒方法でいかにして治療を進めるのがベストなのか様々なエビデンスを提示してもらいながら学習する事ができました。

様々な治療工程を踏みながらどのようにして炎症をコントロールしていくのか。実際の症例を沢山紹介してもらいながら学ぶ事ができ、また様々なメーカーから沢山の種類の器具がありますので、それぞれの特徴やメリット・デメリットを細かく説明してもらい、今後の治療に大いに生かしていこうと思います。

実習では実際にマイクロスコープを用いて学んだ器具や材料を用いてより普段の臨床に近い形で行う事ができ、今後の臨床に生かしていけるかと思います。

次回の第4回を楽しみに待ちながら今までに学んだものを普段の臨床に生かしていけるよう日々精進していきます。

2025年07月27日

歯周再生療法マスターコース 第4回

歯科医師の前田です。

先日歯周組織再生療法マスターコース(IPRT)の第4回目に参加してきました。今回で計8日間の受講が終わりになりますので張り切って参加してきました。今回は根面被覆術のよりアドバンスな内容や世界的なトレンドについて、またそれ以外にはインプラント周囲炎についての考え方、エンドペリオ病変(歯周病と根の炎症)の関連性や治療についての講義もありましたので今回も気合を入れて参加してきました。

インプラント治療はインプラント体を骨に埋め込み被せ物を作っていきます。そのため周りの歯茎や骨に炎症が起こってしまうと、インプラントが次第に機能を果たせなくなります。また天然歯に比べると一度炎症が起こると急激に進行しやすい特徴があります。そのために定期的なメンテナンスで炎症だ生じていないかをしっかりとチェックしながらメンテナンスを継続する必要があります。そしてインプラント周囲炎が生じた場合の確立した治療法は残念ながらまだありません。セミナーでは今現在行われている様々なインプラント周囲炎に対する治療法に対して実際の臨床例を交えながらもあくまで論文ベースで評価をしていきました。様々な症例を通じて、なぜこの治療法をセレクトしたかも細かくレクチャーしていだいたので、普段の臨床にも取り入れてやすいとてもためになる講義でした。

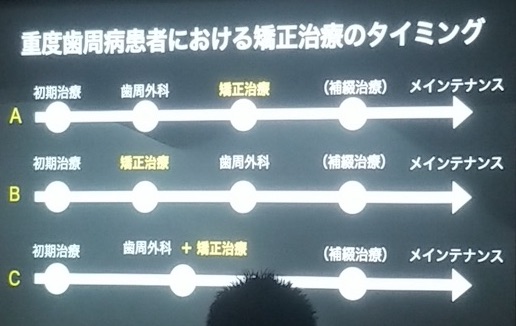

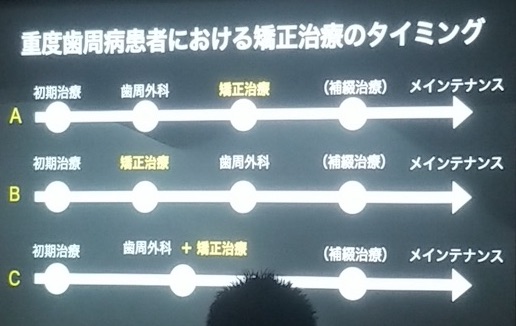

そして次にエンドーペリオ病変。歯周病変と根尖病変は非常密接に関連しており、同時に進行が進んだ場合どのように治療していくのか非常に悩ましい所になります。今回も多くの論文や症例を提示してもらいながらこのパターンはこのアプローチでと様々なレクチャーをしてもらいました。歯周病治療から行うのか、根の治療を先に行うのかが永遠のテーマになりますが、いろんなパターンに応じて治療法を分かりやすく提案してもらったので、自分の診断能力が格段と向上しました。

今回の合計8日間にわたるセミナーを通じて、歯周組織再生療法を始めとして、歯周疾患における様々な症例への非常に高度なアプローチを沢山学ぶことが出来ました。講習会で学ばせて貰った事を少しでも実際の臨床に活かしていけるようこれからもスキルアップに努めていきます。

2025年06月29日

歯周再生療法マスターコース 第3回

歯科医師の前田です。

先日歯周組織再生療法マスターコース(IPRT)の第3回に参加してきました。これまでに様々な術式を学び、今回は重度の歯周病への治療や考慮すべき事項について、また再生療法の術後の合併症、その対策について、そして根面被覆の基本的な知識からよりアドバンスなところまで盛り沢山でしたので、頭をフル回転させて受講してまいりました。

全顎にわたり重度に進行した歯周病では、局所の場合と比べより複雑な問題を解決していく必要があります。●歯の移動による歯列不正を改善するための矯正治療 ●保存不可能な歯の抜歯に伴う最良な補綴処置 ●再生手術を行う部位、順番 等を総合的に考え、より慎重に治療計画を立案する必要があります。多くの症例を提示してもらい、それぞれの症例にどのようなアプローチをして治療を行なったかを聴講し、様々な要因を考慮して治療計画を立てて治療を進めていかないといけないことを実感しました。

次に手術を行う際には術後の合併症が起こる可能性があります。(歯周ポケットが残存してしまうなど)様々な合併症に対して、その原因および対策の講義を受講しました。起こり得る症状を予め把握しておくことは治療を成功へと導くために必要不可欠なものだと改めて感じました。

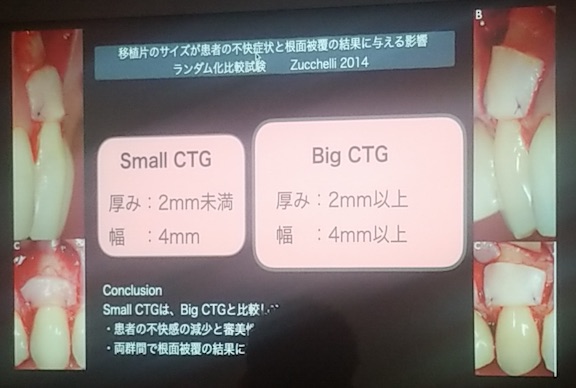

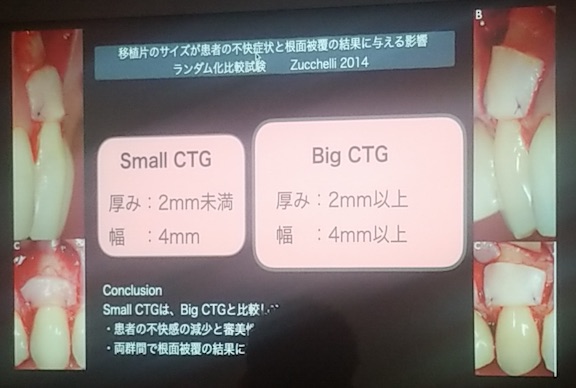

そして根面被覆術について様々な文献を通じて、概念から様々な術式、またどの術式をセレクトするかの分類等を学びました。根面被覆術とは歯肉退縮をした部位に対する処置ですが、歯肉退縮の部位、範囲、退縮量、歯肉の厚み、隣在歯の状態等様々なポイントを総合的に判断して最適な術式を選ぶ必要があります。沢山の術式があり、それらを講義と模型実習にてポイントを確認しながら学んできました。講義を聞けば聞くほどとても奥が深く、この2日間では到底習得できないほどの知識量で、講義内容や様々な参考書や文献等を利用して、現在猛勉強中であります。

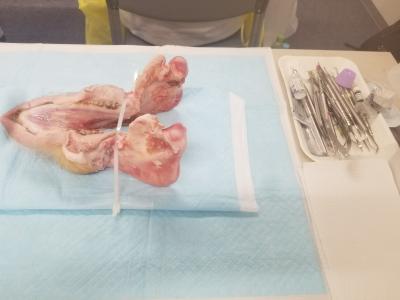

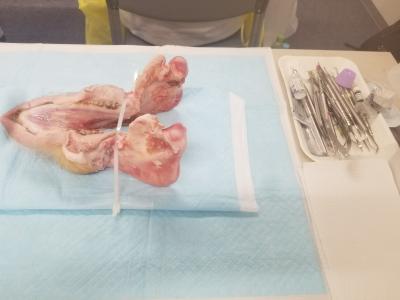

そして、2日目の午後からは豚顎を用いた実習を行いました。今まで学んできた歯周組織再生療法や根面被覆術の術式を再確認しながら行いました。模型とは違い豚顎はとても歯肉が薄いのでより繊細な器具の操作が必要となり、集中して実習に取り組みながらより実践的な技術習得に満身してきました。

この講習会も次回で最後になります。次回までに今まで学んできたことをしっかりと復習しつつ、また新たな事が学べることを楽しみに日々診療に努めてまいります。