せこ歯科ブログ

歯周再生療法マスターコース 第3回

歯科医師の前田です。

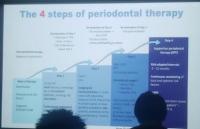

先日歯周組織再生療法マスターコース(IPRT)の第3回に参加してきました。これまでに様々な術式を学び、今回は重度の歯周病への治療や考慮すべき事項について、また再生療法の術後の合併症、その対策について、そして根面被覆の基本的な知識からよりアドバンスなところまで盛り沢山でしたので、頭をフル回転させて受講してまいりました。

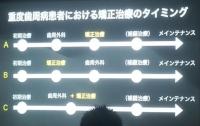

全顎にわたり重度に進行した歯周病では、局所の場合と比べより複雑な問題を解決していく必要があります。●歯の移動による歯列不正を改善するための矯正治療 ●保存不可能な歯の抜歯に伴う最良な補綴処置 ●再生手術を行う部位、順番 等を総合的に考え、より慎重に治療計画を立案する必要があります。多くの症例を提示してもらい、それぞれの症例にどのようなアプローチをして治療を行なったかを聴講し、様々な要因を考慮して治療計画を立てて治療を進めていかないといけないことを実感しました。

次に手術を行う際には術後の合併症が起こる可能性があります。(歯周ポケットが残存してしまうなど)様々な合併症に対して、その原因および対策の講義を受講しました。起こり得る症状を予め把握しておくことは治療を成功へと導くために必要不可欠なものだと改めて感じました。

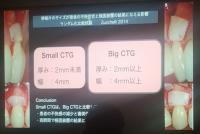

そして根面被覆術について様々な文献を通じて、概念から様々な術式、またどの術式をセレクトするかの分類等を学びました。根面被覆術とは歯肉退縮をした部位に対する処置ですが、歯肉退縮の部位、範囲、退縮量、歯肉の厚み、隣在歯の状態等様々なポイントを総合的に判断して最適な術式を選ぶ必要があります。沢山の術式があり、それらを講義と模型実習にてポイントを確認しながら学んできました。講義を聞けば聞くほどとても奥が深く、この2日間では到底習得できないほどの知識量で、講義内容や様々な参考書や文献等を利用して、現在猛勉強中であります。

そして、2日目の午後からは豚顎を用いた実習を行いました。今まで学んできた歯周組織再生療法や根面被覆術の術式を再確認しながら行いました。模型とは違い豚顎はとても歯肉が薄いのでより繊細な器具の操作が必要となり、集中して実習に取り組みながらより実践的な技術習得に満身してきました。

この講習会も次回で最後になります。次回までに今まで学んできたことをしっかりと復習しつつ、また新たな事が学べることを楽しみに日々診療に努めてまいります。

エンドレストセミナー 第1回

歯科医師の前田です。

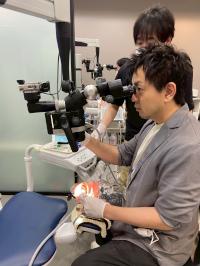

先日神奈川県の歯科医院で開催されたマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)の講習会に参加してきました。この講習会は計6回で構成されており、今回の第一回は基本的なマイクロスコープの概念や使用方法、また繰り返し練習をして実際の臨床に生かせるよう技術を習得する内容となっていました。

普段診療では使用している拡大鏡(ルーペ)を使用しておりますが、この拡大鏡とマイクロスコープの違いとしては、●強拡大でも高輝度、高繊細な視野 ●変動倍率 ●同軸光源 ●動画、静止画の記録が可能 が挙げられます。倍率はおよそ3~20倍まで変える事が出来るので、広い範囲を見るときは低倍率、より細かい箇所を観察したいときは高倍率と、治療を行いながら倍率を変える事が出来るというのは、診療のクオリティを向上させる上で大変メリットとなります。またマイクロスコープで見ている拡大視野の画像や動画を撮影する事が出来ますので、術中や術後の患者さんへの説明ツールとして非常に有用なものとなります。

今までマイクロスコープを使用した事があったものの、拡大鏡下で形成した歯を最終チェックで強拡大で見るという使い方程度しかしておらず、全ての部位を正確にかつスピーディーに視野を合わせて、かつ拡大視野下で器具の操作を行うとなると大苦戦。最初はなかなか上手いこと視野を定める事が出来ず、休憩時間も惜しんで必死にトレーニングをしてきました。最初は模型を用いて練習を行い、次に他の受講生と相互実習という形で行いました。無駄な時間をかけることなく限られた診療時間をフルに使うためには素早く対象部位に視野を定めることの重要性、また難しさを思い知らされました。

そして講習会終了後は講師の先生と受講生で症例を持ち寄りディスカッションを行いました。複数人での症例検討はより多くの症例に対して、自分のアプローチ方法、また他の先生方の違った視点での考え方や治療を共有する事が出来、頭をフルに使いながらも非常に得るものの多い有意義な時間です。ただし遠方ということもあり、帰りの電車の時間ギリギリまで参加させてもらい、これからの学習意欲をより高められた1日となりました。

次回以降も引き続き実習をメインに技術を習得しつつ、まずマイクロスコープを用いて根管治療(根の消毒)をより精密にかつ予後の良い治療を提供できるようより多くのことを吸収して普段の診療に生かしていきたいと考えております。

歯周再生療法マスターコース 第2回

歯科医師の前田です。

先日歯周組織再生療法マスターコース(IPRT)の第2回目に参加してきました。前回は歯周組織再生療法の基本的な考え方から、より緊密に縫合するための知識、そしてオーソドックスな術式の実習を行いました。それを元に第2回目はより様々な術式を講義していただき、また模型での実習メインにより実践的な知識、技術を学んできました。

歯周組織再生療法には様々な術式があります。手術後の歯間乳頭部(歯と歯の間の歯肉)のマネージメントが歯周組織再生療法にはとても重要であり、これが歯周組織の再生量や前歯部の審美的な問題に大きく関与してきます。そのために歯肉の切開のデザインや縫合方法を考慮する必要があります。歯肉の切開のデザインは、骨欠損の形態や、歯間乳頭の幅、手術部位(審美領域、上顎、下顎など)、歯間の大きさなどを考慮して、今回は7種類のフラップデザインを学びました。最終的にどの術式で手術を行うかを決定する上で、術前の診査診断がとても重要になってきます。手術を行う部位、その部位の歯肉の状態(幅、厚みなど)そして再生療法を行う歯槽骨の欠損状態等の情報を総合的に判断して術式の選択をしていきます。特に歯槽骨の状態に関しては現在CT写真にて3次元の骨の状態を把握する事が出来るため、より綿密な治療計画を立てる事が出来ます。また治療後の再評価時においても、再生した歯槽骨を確認するためにCTが非常に有効になります。

模型での実習を多く重ねていく中で、実際の臨床でより注意して手術を行わなければならないと思うのが、やはり歯肉をより繊細に扱うことです。歯肉の切開、繊細なタッチで剥離を行うことがとてもシビアで、これの善し悪しだけでも治療の予後は大きく変化してきます。また一連の手術を通じて歯肉を丁寧に扱ってこそ、最後の縫合をビシッと綺麗に行うことが出来、結果として緊密な縫合、手術の成功率の向上に繋がります。

今回も非常に高度かつより実践的な学びを得る事が出来ました。第3回目を楽しみに待ちつつ日々の臨床に活かしていけるよう日々鍛錬していきます。

歯周再生療法マスターコース 第1回

先日新たな講習会に参加してきました。歯周再生療法マスターコース(IPRT-institute for periodontal regenerative therapy) は歯科における歯周病治療における歯周再生療法に特化して、より深く学ぶことの出来る講習会で、非常にアドバンスな内容であります。以前よりこの講習会に参加したいとは考えていたのですが、自分のもつスキルがまずは講習会についていけるレベルまで到達してから受講したいと考えており、念願の講習会受講となりました。

この講習会は、歯周病治療の一連の知識や治療技術は習得済みという大前提の元で進んでいくので、非常にレベルの高い内容の講義を沢山受ける事が出来る事と、模型等を使った実践的な実習を講習会トータルの半分以上をかけて行うので、とても実践的な技術を習得することが出来るとのことで大変人気の講習会になります。僕自身も半年ほど講習会の席の空きを待ってようやく受講する運びとなりました。また受講したい理由の1つとして、歯周再生療法は非常に繊細でシビアな治療で、一つ一つの術式を完璧に遂行していかないと成功に導くことは出来ません。だからこそここをしっかりとマスターして自信を付けることによって、より他の治療にも活かすことが出来ると考えておりました。

この講習会のメインとしてはエムドゲイン®という製品を用いた歯周再生療法を学んでいきます。エムドゲイン®が最初にヨーロッパで発売されてから約28年経過しますが、非常に臨床成績もよく、治療経過を期待出来るものとなります。歯周再生療法の適応症や術式、外科的手技、テクニカルポイント等これからも何回かに分けてお伝え出来ればと思っております。

今回の実習内容としてはまずは野菜のナスを使って拡大鏡を使用しながら縫合の練習をしました。ナスを使う縫合練習は初めてでしたが、これがとても難しい!!少し力が加わるとナスの皮か破れてしまうので本当に繊細なタッチで丁寧に縫合することの感覚を再確認しました。また、限りなく元の位置に縫合するよう正確に縫合を行い、最後に顕微鏡を用いてフィードバックをして自分の技術がまだまだ不足している事を再確認しました。模型実習では、歯肉の切開の部位によって沢山の術式がある中で、歯周再生療法で1番ベーシックな方法(SPPT-simplified papilla preservation technique)を実習しました。実際に使う器具を揃えて貰って、歯肉への切開から最後の縫合まで一つ一つの術式を丁寧かつより成功率をあげるにはどのような点に気を付けるべきなのかなどとても実践的な内容も聴きながら実習を進めました。2日間を通じてとても有意義な時間を過ごす事が出来ました。

このIPRTは合計4回の講習会で来月5月に第2回目があります。次回までに今回学んだ事をしっかりと復習して次回の講習会最初からついていけるよう努力して挑みたいと思います。また日々の臨床でも講習会て学んだ内容を実践出来るよう日々鍛錬していきます。

4/13 横浜でマイクロの研修を受けてきました。

こんにちは。せこ歯科クリニックの渡部です。

4月13日マイクロの実習、研修をを受講してきました。

今回は今までとは違い、マイクロ、つまり顕微鏡の世界から歯科を診るというものでした。

今までの研修とは違い、実習中心でした。実習において、今までの診療では自分の体を傾けて視野を確保していましたが、いかに患者さんの態勢をかえ視野を得ることができるか。今まで見にくいと思っていたことを根本から変えるマイクロの視野でした。

実習内容はマイクロの基本的なセッティングから、ミラーテクニック、ラバーダム防湿(唾の入らない空間つくり)、保険診療と自費診療のレジン(プラスチックの詰め物)、形成(歯を削る)など行いました。

今まで見てきた視野とは違い、うまくいかないことだらけでした。しかし、実習につきあってくれた先生のおかげで無事完了することができました。ありがとうございました。

マイクロの世界は今まで視えていなかったものが視え、治療技術を向上できると感じました。

今後、この視野になれるためにも努力あるのみと感じました。マクロ的な視点、ミクロ的な視点、ともにこだわり、より上質な治療を目指し研鑽していきます。

素晴らしいセミナー参加させていただきありがとうございました。